東京藝術大学入試情報サイト > 佐藤 小百合

★理論(input)と実践(output)のジャンクチャー

アウトプットの機会の多さがGAの魅力

学部時代は、韓国の近現代美術史を学びました。一年間韓国へ交換留学をしたり、学芸員資格を取得したり、大学美術館で学芸アルバイトをして過ごしていました。美術大学ではなく総合大学だったので、様々なバックグラウンドの学友と机を並べて勉強していました。

GAに惹かれた理由は、理論と実践のバランスのよさだと思います。大学院というと、一日中半泣きで研究をするというイメージがあるかもしれません。(残念ながら、時に半泣き状態も発生しますが……)GAでは様々なかたちでのアウトプットの機会が多く、助手さんをはじめとする手厚いバックアップがあることも魅力だと思います。

藝大に来て新鮮だったのは、時々教室の外から楽器の音が聞こえてくることです。

言語・文化が異なる仲間を尊重しあい、困難に対処する

GA の学生生活に関連して、よく聞かれるのは言語についてです。基本的には英語と日本語が中心ですが、休み時間にはフランス語や韓国語など、さまざまな言語が聞こえてきます。学生も教員も、それぞれが話す言語と内容を尊重する雰囲気があります。特に日本においては、残念ながらそのような環境がきちんと保証されている場所は多くないように感じます。アートの世界に限らず、とても重要な姿勢ですし、個人的にはGA の最もすてきなところだと思います。

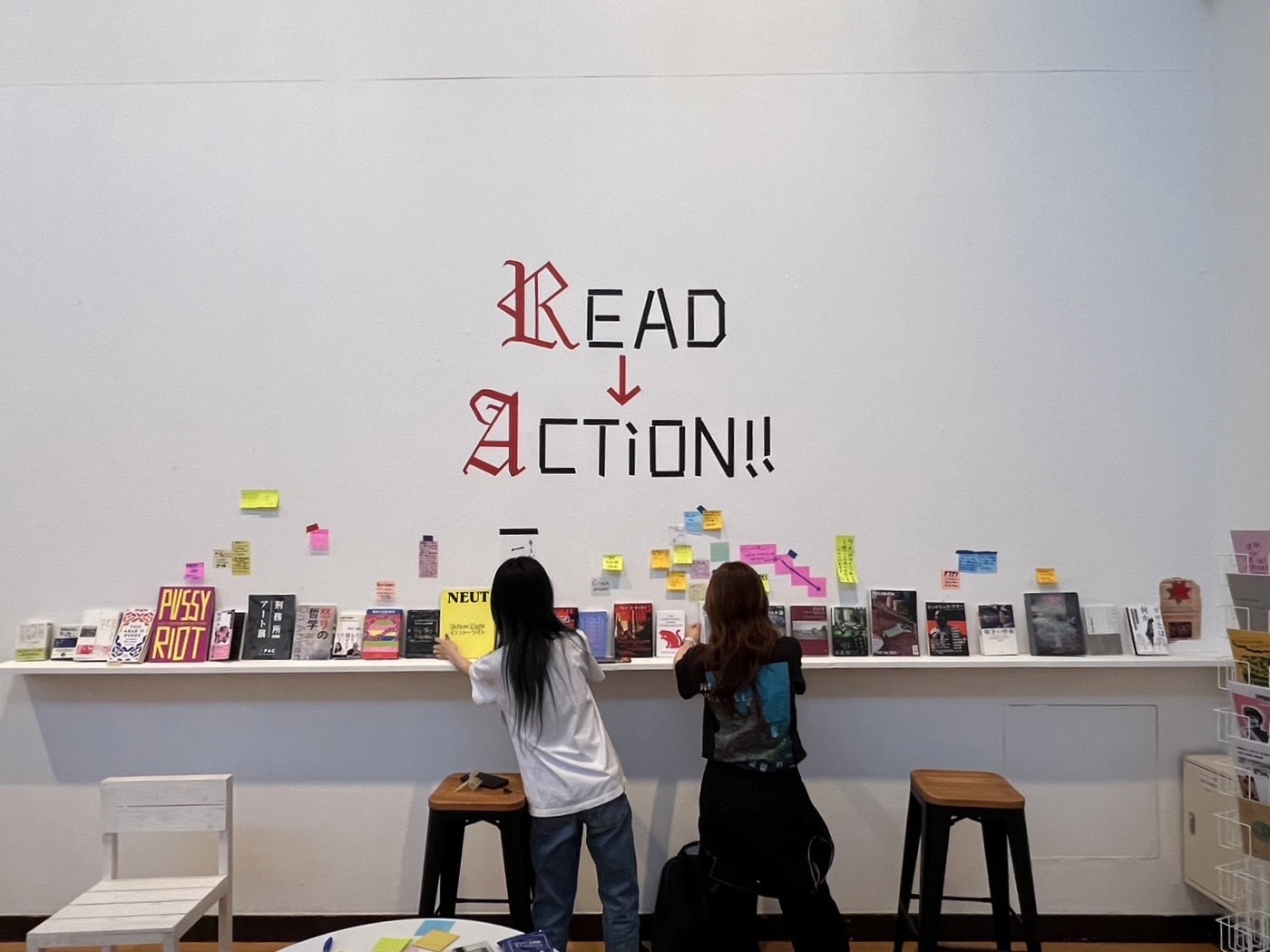

授業の他には、ASAPという修士一年生向けの海外短期滞在プログラムがあります。私の学年はみんなでソウルへ行き、韓国芸術総合学校の大学院生と交流しました。履修する授業や所属する研究室によっては、実際に展覧会を企画することもあります。私の研究室では「東京藝術大学大学美術館 陳列館」という展示スペースで「不和のアート:芸術と民主主義 vol. 2」を開催し、私はエディトリアルデザインなどを担当しました。他にも海外からアーティストや研究者を招くことが多いので、それそれが、得意な言語やマネジメントのスキルなどを生かして、生成的(場当たり的?)に対処する力を発揮します。これも、GAならではの雰囲気だと思います。

卒業後も、日々の中に関心と学びを

私はGAを休学して、ロンドン芸術大学でも修士号を取得しました。同期の中には、すでにGAを卒業した人もいます。その中にはGAで学んだ領域に近いところにいる人もいれば、全く違うところで活躍している人もいます。それでも時々、展覧会や、道端、サンドイッチ屋さんなど、思いがけないところで会って立ち話をすると、GA にいた時と同じくらいか、それ以上に自分の関心をしっかり持ち続けているなぁと感じます。私は修士課程を終えた後も博士課程で研究を続けますが、藝大を出た後も日々の中に学びを見つけ続けられると、いつか自分の人生のピンチを救ってくれる……かもしれません。

これからたくさんの出会いが待つ高校生へ

これを読まれているみなさまは、これからたくさんの素晴らしい人や作品との出会いがあると思います。ここから先は、大学院というちょっと変わった場所からの、小さなつぶやきですが……表現と真摯に向き合う経験は、生きていく中で、時に苦しくも、かけがえのないものであるとも思います。藝大で学ぶことを考えているみなさまは、その可能性を強く信じていることと思います。これから学ぶ場所が藝大であれ、別の場所であれ、この文章を読んでいるみなさまの作品や音楽、文章とどこかで出会えることを願っています!