東京藝術大学入試情報サイト > 岡本 悠汰

★多様な思考が往還し、絡み合う場所

音楽について考えてみる

藝大に入る前は、音楽科の高校で作曲を専攻していました。そこで音楽理論や書法を学ぶにつれ、色々なことに思いを馳せるようになりました。

過去、人々はどのように音楽とかかわってきたのか、そしてこれから、私たちはどのように音楽と向き合っていけるのか──そんなことを考えているうちに、漠然と「音楽を研究したい」と考えるようになったのだと思います。

藝大楽理科での学び

どのような音楽にいかなる視点でアプローチするのか、先生や学友から刺激的なフィードバックをもらいつつ、自分の頭で考え直す毎日です。

語学、音楽史、ゼミ形式の演習など、楽理科には様々な授業がありますが、自分の思ったことを素直に、しかし論理的に表現するための訓練をしっかりと受けられるカリキュラムが整っているなと感じます。それぞれが多様な興味を持ち(ロックが好きな人も、K-POP に夢中な人もいます!)、考えたことを議論し、思索を深めている──楽理科での生活は、そのような触発に満ちています。

2年次までは、音楽研究の基礎となる知識を体系的に学びます。専門書を読みこなすための語学はもちろんのこと、西洋・東洋の音楽史、音楽民族学などの授業を経て、世界に遍く存在する音楽文化についての理解を深めます。それらが育まれてきた背景にある環境や文脈について、知識を相対化しつつ学びを深めるための土台を築くことができます。

その後の2年では、各自が学びたいことに向かって探求を進めていきます。ゼミ形式の演習では、最初は慣れないレジュメ作りなど、アカデミックな作業に苦労しますが、恐れずにチャレンジすれば、自らの考えたことに周囲から必ず反響があり、その往還によってさらに議論が盛り上がっていく喜びを得ることができます。批判的な思考を通して、議論を洗練させていく楽しみを、ぜひ楽理科で体験してもらいたいです。

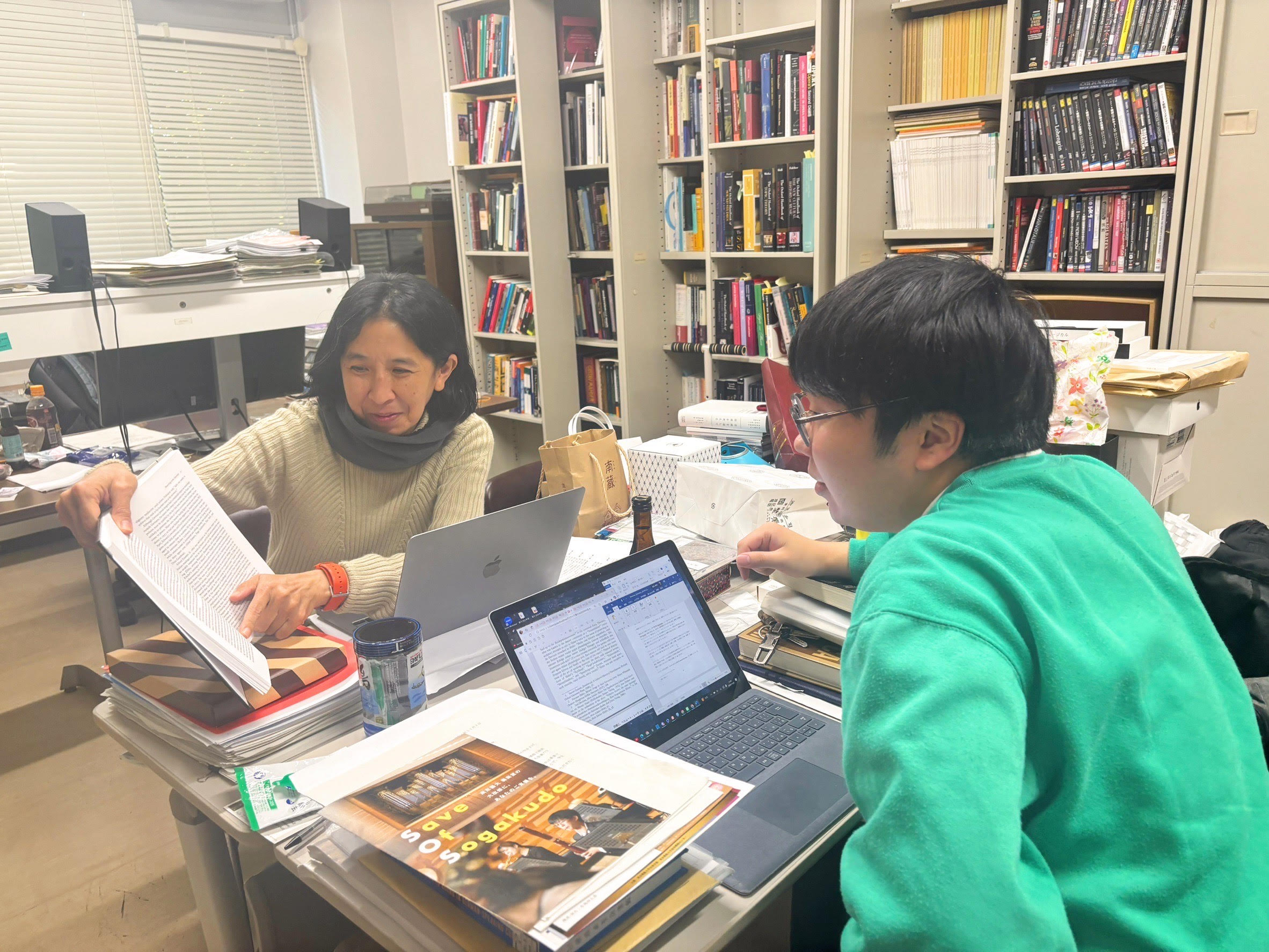

3、4年次での卒業論文に向けた実習では、専任教員との面談を通じて、興味や思考を論理的に論文へ織りなしていくことになります。そこには様々な壁が存在しますが、先生方の手助けをいただきつつ、研究者としての一歩を探るように踏み出すのは、刺激的かつ驚きに満ちた日々です。

授業以外にも、放課後は友人と一緒にご飯を食べに行き、藝祭では苦楽を共にし、内外のサークルで活動するなど、自主的に動ける活動や機会が豊富にあります。楽理科は藝祭実行委員も多く、アクティブな人が多い印象です。

いつもどこかで音楽を思考する人に

私自身は、これからさらに自分の考えに磨きをかけていきたいと思っています。楽理科の卒業生の進路は、大学院に進む人、教員になる人、一般企業に就職する人、省庁に入る人など多種多様ですが、それぞれが自分の興味や関心に基づいて「思考する」という根本的な部分は同じだと思います。

「楽理科では音楽について自由に研究することができる」と、よく言われます。確かに近年の要旨集を見ても、吸収した基礎的な知識をどのようにして卒業論文に考えをつなげていくかは「自由」そのものです。

それでも、多様なバックグラウンドを持つ人々が集まり交錯するなかで、自分の立ち位置や思考の拠り所を俯瞰できる視点を持つことが、楽理科の学生には求められているように感じます。自分はなぜこの音楽に惹かれるのだろう? この音楽は誰がどのように創り、演奏され聴かれてきたのだろう? それを支えている「制度」はどのようなものだろう──? 音楽について何か考えている人は、もうすでに、音楽学の扉を叩いていると言っても過言ではないのです。ぜひ、音楽に対する思考の翼を広げてみてください。